こんにちは。ジャマイカのフルタ(@Furuta_Jamaica)です。

最近ネットでこういう計算の順序の問題の話がよく取り上げられているのを見ます。

記事の内容は

車が5台停まってたら9台来たよ。

こういう問題で、式を「9+5」と書いたらバツにされた。という話です。

なるほどねぇ。後から来たのは9台なんだから「5+9」じゃなきゃダメ。ということだそうです。

どっちの気持ちもわかります。

ただ思うのは

どうでもええ~笑

こんなことで議論が白熱している日本の光景を見たら、ジャマイカの人たちはさぞかし不思議そうな顔をするでしょう。

僕がジャマイカで教えていて、足し算を教えるときに一番大切な事ってそんなことじゃないんじゃないかな、と思うんです。

今日は、そんな足し算の式と計算について考えてみたいと思います。

足し算は2種類ある?

小学校一年生では2種類のたし算を学びます。それが

- 増加

- 合併

の二つです。少し内容を分解してみてみましょう。

増加の足し算

リンゴが3つあります。

たかし君がさらに2つ買ってきてくれました。つまり状況的には

こんな感じで、はじめにある数量に、追加したり増加したりしたときの大きさを求める計算が「増加」にあたります。

英語でいえば“After the increase”ということもあります。

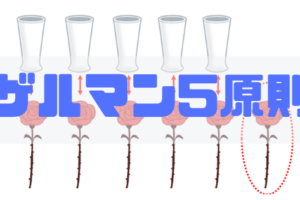

合併の足し算

それに対して合併は

左のお皿に3こ、右のお皿に2こリンゴがのっています。

これを全部合わせてがッちゃんこすると

5個になる。

こんな感じで、同時にある二つの数量を合わせた大きさを求める計算が「合併」にあたります。

英語では“In all”という表現を使うこともあります。

それぞれの教え方

日本ではどう指導しているのか見てみます。

増加の教え方

毎回りんごで考えるのは大変なので、何にでも変身できるタイルで考えます。

このタイルを実際に動かすことで、今考えている状況の意味を体感。

言ったら、計算式はこのイメージが数字になっただけなんですね。

そう考えると、最初にあった9+5の生徒に対して先生が、「この子は式の意味を本当に理解しているか」というところに疑問を持つところまでは共感できますね。

ただ、テスト後にちょろっと個別に聞いてみれば判断できることだし、テストでバツにするほどのことじゃないんじゃないかとは個人的には思います。

合併の教え方

増加がこういう操作だとしたら、合併はこんな感じですね。

合併に関しては、同時に存在するものを合わせているだけですから、増加と比べて計算式の順序はあまり重要ではないように感じます。

なぜこの具体物操作が大切なのか

当然のことながら、こういった指導はジャマイカでは全くされません。

というか、足し算がこの2つの状況のときに適用されることの説明があまりされないので、子どもの中でそもそものたし算の意味をきちんと整理できていないことが少なくありません。

増加のたし算の意味が分かっていないために、7+3が8になってしまう生徒もいました。

⇒7+3が8!?簡単な足し算を間違えている生徒の共通点と思いもよらない理由

文章問題との関係

このことは文章問題とも深く関係があるんじゃないかと思います。

よくある例としては、

- 「合わせて」や「加えて」とあったら足し算をする

- 「残り」や「ちがい」とあったら引き算をする

「文章題に出てくる言葉」を頼りに計算式を作ってしまう子。

問題文からその状況を理解して、それを式にするということがつなげられていなかったことが理由の一つなんだと思います。

ジャマイカでは子どもの文章問題のできなさは危機的状況です。

それは、こういった計算の意味を理解するための指導がないからじゃないかなと考えています。

一番大切なことは

いろいろ書きましたが、結局足し算の導入で一番大切なことは

「増え」たり「合わせ」たりするときには、同じ足し算が使えるんだね

と気づくことが一番大切なことだと思います。

だから、増加と合併の区別をさせることや式の順番に固執させる指導は僕は必要ないんじゃないかと思っています。

まとめ

小学一年生の足し算の導入では、具体物を状況に合わせて動かしながら、計算の意味を頭に焼き付けていくことが大切そうだということが分かりました。

ジャマイカでは全くそういった指導はされていなくて、計算の意味と計算式がつながっておらず、それが文章問題の理解の低さにつながっているのかもしれません。

僕の活動はこちらから↓

コメントを残す